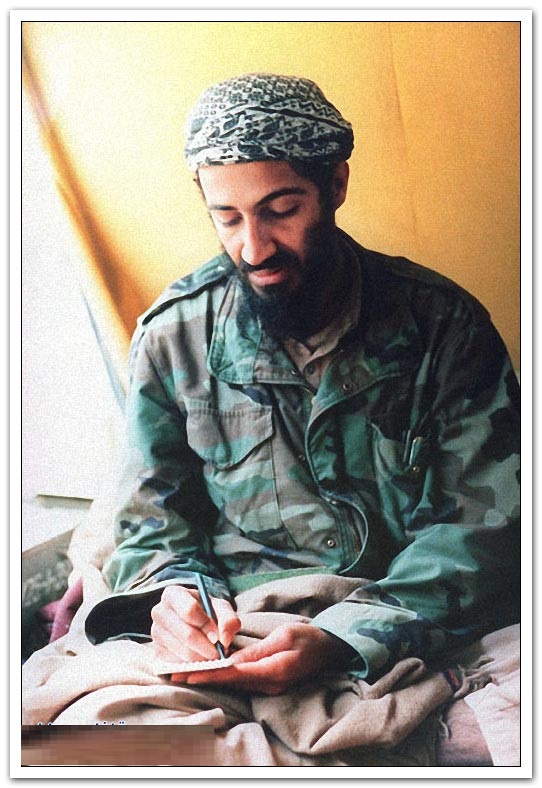

يا أمة الإسلام ؛ سلسلة توجيهات منهجية للشيخ أسامة بن لادن تقبله الله (1-2)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد :

فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا الشروع في سلسلة ” التوجيهات المنهجية ” ولقد اجتهدنا أن يكون الجزء الأول منها هو كلمة للشيخ تقبله الله.

وهذه المحاضرة التي بين أيديكم الان هي في أصلها محاضرة صوتية ألقاها الشيخ في زمن أعقب انحسار حكم الإمارة الإسلامية المباشر عن أرض أفغانستان وبدئهم بحرب قوات الاحتلال الامریکی هناك، بل وفي زمن أعقب نشر وصية الشيخ أبي العباس رحمه الله، هي ألقيت في زمن ما يقع بين هذه الأحداث وبين يومنا هذا.

نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته.

والحمد لله رب العالمين

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛

فعند الحديث عن الأحوال التي تمر بها الأمة في هذه الأيام, وما أصابها من احتلال وظلم وعدوان من القوى الإسرائيلية, والقوى الأمريكية, وانحسار ظل الإسلام عن هذه الأرض، ينبغي تلمس هدي محمد صلى الله عليه وسلم في إقامة هذا الدين, يوم أن بدأ غريباً في أول الإسلام [1]

فإن الناظر في ذلك يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص منذ البداية عندما صدع بالدعوة أن يعرض دعوته على القبائل [2]. وإذا نظرنا في أهم العناصر التي كان يدعو القبائل إليها نجدها واضحة جداً:

1) أنه كان يدعوهم إلى شهادة التوحيد، إلى شهادة “أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله [3]”.

2) والبند الآخر أنه كان يدعوهم إلى الإيواء والنصرة [4].

كما ظهر ذلك جلياً في دعوته لبني عامر بن صعصعة, فلما قالوا له: (إلى أي شيء تدعو يا أخا العرب ؟!), قال: ((أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, وأن تؤوني وتنصروني)) [5].

فهنا يظهر لنا معلما واضحا, أن هذه الدعوة وهذه الكلمة العظيمة لابد لها من أرض, وهذه الشجرة الكريمة لابد لها من أرض تنبت فيها, وهي التي تقوم بنصرتها وإيوائها. فمن هنا استمر عليه الصلاة والسلام يبحث عن هذه الأرض, وأثناء ذلك يقوم بالدعوة في مكة, فمكث ثلاث عشرة سنة.

وكل ما عندنا من علم هو جزء يسير من علمه عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح العرب الذي أوتي جوامع الكلم, وهو المؤيد بالوحي من فوق سبع سموات, ومع ذلك كله لم يؤمن له سوى بضعة عشرات من الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

وهنا يظهر بوضوح أيضاً أن هذه الكلمة رغم قوتها لابد لها من عناصر أخرى لكي تظلل الأرض, فمكث الحال على ذلك إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى أرض المدينة المنورة, ويسر الأنصار – الأوس والخزرج- فلما احتضنوا الدعوة انتشر الإسلام, وفي خلال بضع سنوات إذا بمئات الألوف قد دخلوا في الإسلام في جزيرة العرب, ودخل الناس في دين الله أفواجا.

فهنا معلم كما ذكرت؛ أن الدعوة بغير قوة تبقى منحسرة, ولابد لها من البحث عن القوة في الأرض والمصر. وهذا المعنى يظهر في هذه الأيام بوضوح, منذ أن انحسرت الدول الإسلامية وانحسرت دولة الخلافة وقامت أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله -وهي في الحقيقة تحارب شرع الله- برغم كثرة الجامعات وكثرة المدارس وكثرة الكتب والخطباء والأئمة والمساجد وحفظة القرآن, ولكن الإسلام في انحسار وللأسف الشديد؛ لأن الناس لم يسيروا حسب منهج محمد صلى الله عليه وسلم.

فالمنهج فيما يبدو لنا ويظهر؛ وهو في خصال محددة تظهر في نص آخر من نصوص الشريعة، قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم} [سورة المائدة : 45]، فهذا النص هو في مثل حالتنا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ}.

عندما تحصل الردة؛ ماهي الصفات المطلوبة لإعادة الناس إلى الإسلام؟ فهنا ذكر صفات ستة؛ {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ}، فلابد أن نتصف بهذه الصفات:

1) المحبة العظيمة لله سبحانه وتعالى.

2) والذلة على المؤمنين والتراحم.

3) والتناصح بالحسنى وبالمعروف.

4) والعزة على الكافرين.

وهذا يظهر بوضوح في أهم عروة في الإسلام وهي الولاء والبراء, نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين ونكون عليهم أعزة [6].

5) ثم الصفة الخامسة {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ}.

فالجهاد في سبيل الله وعدم الخوف من لومة أي لائم, هاتان الصفتان في غاية الأهمية لإعادة الناس إلى الدين.

فالذين يظنون أنهم يمكن أن يعيدوا الناس إلى الدين, وأن يقيموا دولة إسلامية بعد أن انحسر ظل الإسلام عن الأرض, فهؤلاء ما فقهوا منهج الله سبحانه وتعالى, فهذه الآية غاية في الوضوح والصراحة في حالة الردة، فلا بد من المحبة والولاء، أن يكون ظاهرًاً عند الناس, والبراء من الكفار أن يكون ظاهراً، مع الجهاد في سبيل الله، {وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ} وهي تشمل النصح بكل أنواعه، والأمر بالمعروف بكل أنواعه.

فإذا قمنا بتحقيق هذه الصفات, وأوجدنا عناصر تتخلق بهذه الصفات, فنكون قد أوجدنا القاعدة القوية التي تبدأ في التغيير, وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى أن يقوم الحق.

ومن النصوص أيضاً في هذا المعنى؛ عندنا الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؛ حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهو يقول فيه : ((إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم)).

فهنا معنى عظيم جداً في هذا الدين, وهو أن الله سبحانه وتعالى حميد غني عن الجميع, وسنة الاستبدال لا تستثني أحداً، فهذا نبي من أنبياء الله تأخر قليلاً في إبلاغ ما أمر به, فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي آخر “إما أن يبلغهن أو تبلغهن”، فمن نحن حتى نتأخر عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى, وعن تنفيذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تأخرنا فسنة الاستبدال قائمة علينا.

فقال عيسى عليه السلام ليحيى: ((إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن؛ أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال؛ هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه، فقال؛ أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم، وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله))، ثم يعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ((وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة)) [رواه الإمام احمد والترمذي].

فالشاهد هنا أن الخمس الأول؛ وهي أركان الإسلام، لا تقوم كحكومة ولا تقوم كمنهج للبشر, إلا بالخمس الأُخر. كما لا يمكن أن يكون إنسان مسلمً في ذاته وفي قلبه ولكن وهو يُحكم بالقوانين الوضعية, ولا يعم الإسلام الأرض, أمّا الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بإبلاغه هو؛ أن يعم الأرض ويتحاكم إليه, لا أن يبقى في الشعائر التعبدية فقط [7]، فلابد من هذه الخمس. وهذه الخمس إذا انتبهنا هي تتفق وتؤكد المعنى الذي جاء في دعوته عليه الصلاة والسلام للقبائل ؛

1) تشهد أن لا إله إلا الله، ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله [8].

2) وأن تؤوني وأن تنصروني.

فالإيواء والنصرة هي منطبقة في هذه الخمس, فالإيواء والنصرة لا بد له من جماعة, ولا بد له من سمع وطاعة, ولابد له من جهاد, ولا بد له من هجرة، وإذا تتبعنا النصوص في كتاب الله, وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد بوضوح هذه المعاني حيث ما تذهب تبرز بقوة على أن السبيل لإقامة الدولة الإسلامية ولنشر الدين لابد له:

1) من جماعة.

2) وسمعٍ وطاعة.

3) وهجرة وجهاد.

فالذين يريدون أن يقيموا للإسلام شأناً بدون تضحيات الهجرة, وبدون تضحيات الجهاد في سبيل الله, فهؤلاء لم يفقهوا منهج محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإن فقهوه ولم يعملوا به واشتغلوا بغيره من الطاعات فهؤلاء يتهربون من تبعات هذه العبادات الثقيلة, فإن الجهاد كُرهٌ كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه. فيتضح مما مضى أهمية الجماعة والجهاد.

ونحن في وضع لم يعد لدينا دولة لنهاجر إليها؛ وقد كانت هذه الفرصة متاحة، وكانت فرصة نادرة، فمنذ أن سقطت الخلافة حرص الصليبيون على أن لايُمكّّن أهل الإسلام الصادقون لإقامة دولة, وقدر الله سبحانه وتعالى أن جاءت الأحداث في أفغانستان وهزم الاتحاد السوفيتي, وتنازل الصليبيون عن ذلك الحرص والاهتمام في ظل خوفهم ورعبهم من الاتحاد السوفيتي, فلم يكن هناك بد من دفع الاتحاد السوفيتي إلا بكل شيء, ولو كان بالمجاهدين, ولو كان بالأصوليين, ولو كان بشباب الإسلام المجاهد, ففتح ذلك الباب, ومضى بضع عشرة سنة.

ولكن للأسف الشديد لم تنهض الأمة بواجبها المطلوب, وخاصة العلماء والدعاة والخطباء والجماعات الإسلامية, وإنما الذين جاءوا إلى أرض الجهاد لنصرة المجاهدين هم نفر بسيط من عامة الشباب من شباب الأمة، مع ماقدمه بعض التجار بعضاً من أموالهم، ولكن لم تكن كافية لإقامة دولة قوية.

وكانت الفرصة جيدة جداً لإقامة دولة قوية بعيداً عن التعصبات القطرية والقبلية، وكان إخواننا الأفغان في وضعٍ وفي انشراحٍ وتعاون غير عادي, كان الوضع يسمح بقوة أن تقوم دولة إسلامية بإعتبارات إسلامية, لا باعتبارات قطرية وقومية, فللأسف الشديد بالرغم من الارتياح الشديد والمناداة وتكرار ذلك والحث والتحريض، وخاصة من الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله [9] ومن غيره من الإخوة للجماعات وللعلماء وللمفكرين؛ أن اغتنموا هذه الفرصة! ولكن لا حياة لمن تنادي، شُغل الناس وسُحبوا باعتبارات أرضية, وباعتبارات قطرية, وكلٌ يريد أن يقيم هو شخصياً دولة الإسلام, وكل جماعة تريد أن تقوم الدولة الإسلامية في أرضها حيث ولدوا، وكأننا أصبحنا أسرى لهذه الأفكار، فمكثت هذه الفرصة بضع عشرة سنة ولم يتحرك الناس للاستفادة منها، وأذكر ذلك لأقول إن الأمر ليس سهلاً, الآن أصبحت الظروف أصعب.

ثم يسر الله سبحانه بين ذلك وهذا أن قامت دولة الطلبة وإقامة طالبان, وهذا الصراع الذي حصل بين الأفغان، ومكثوا ست سنوات تقريباً أو أكثر, وأيضاً بقي الناس أسرى لأهوائهم وأسرى للإعلام العالمي الذي شن حملة لا هوادة فيها ضد الطالبان وشوهوا سمعتهم، والإعلام العالمي قد يلام في تأثيره أو قد يُحمَّل بعض التأثير على العوام, أما من غير المقبول أن يكون الدعاة والذين تصدروا لنصرة الدين أمام الناس من غير المقبول أن يقولوا تأثرنا بالإعلام العالمي, أفغانستان على بعد بضع ساعات من جزيرة العرب مثلاً, أو من أي مكان من أقطار العالم الإسلامي.

فهذا التأخر عن نصرة هذه الدولة رغم أن اسمها دولة الطالبان؛ دولة طلبة العلم، هو مؤشر على وجود خلل غير عادي إما في فقههم أو في صدقهم – ولا حول ولا قوة إلا بالله – فيما يظهر لنا والله أعلم, فذهبت هذه الدولة وهم لم يحركوا ساكناً.

وأقول؛ إنني على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى أن في الأمة من الطاقات ما يكفي لإقامة الدولة الإسلامية, وإقامة الخلافة الإسلامية، ولكن نحن بحاجة إلى إبلاغ هذه الطاقات؛ أن هذا الأمر واجب عليهم. ونحن بحاجة إلى إبلاغ الطاقات الأخرى المقيدة لهذه الطاقات؛ أنكم تأثمون بتقييد هذه الطاقات. فإذا فقه الشباب وفقه التجار واجبهم فيمكن أن نقوم بالمهمة, فيُرفع الإثم عن باقي الأمة, وأيضاً يرفع الضنك والأذى الذي يصيبنا.

فنحن نريد الناس الذين – كما لايخفى – يقولون؛ أن الجهاد لا يحتاج إلى جميع الأمة, وهذه كلمة حق, ولكن لم يرد بها الحق, فالجهاد لا يمكن أن يستوعب جميع الأمة اليوم، ودفع العدو الصائل يندفع بجزء يسير جداً من الأمة، هذا حق, ولكن يبقى الحكم أنه فرض عين, وهم يخالفوننا في إطلاق هذا الحكم, يقولون؛ نحن وصّلنا لكم بضعة آلاف لا تستطيعون أن تستوعبوهم! ويقولون؛ ليس من المعقول أن نترك كل الثغرات وكلنا نذهب للجهاد! فمن هنا يظهر بوضوح لوثة العصر, وهي اللوثة المادية, لوثة بروز العقل, فهذه أحكام أجمع عليها الفقهاء من سلف الأمة رحمهم الله [10]، واليوم يخرج علينا فقهاء يعترضون على إجماع الأمة, إذا تعين الجهاد [11] فهو أولى الأولويات بدون شك كما ذكر شيخ الإسلام [12], فدفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.

فليس هناك وجه في أن تقول؛ إذا ذهبوا جميعهم لم يستوعبهم الجهاد!, هذا ناتج عن خلل غير عادي في الفقه, وهو ناتج عن ركون إلى الدنيا غير عادي, فالأمر إذا تعين؛ مجرد أن يأتي العدد الذي يكفي لدفع العدو الصائل يصبح تلقائياً الجهاد فرض كفاية, فيبقى الباقون الذين تأخروا في ثغورهم وتندفع الضرورة بهذا التحرك.

فهذا للأسف من أكبر العوامل المثبطة عند الصحوة الإسلامية، وهو يظهر في كتاباتهم وفي رسائلهم وفي لقاءاتهم.

ويقولون؛ إن الجهاد عبادة عظيمة, ولكن هناك عبادات أخرى!.

هؤلاء ما فقهوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه تلك الدروس وتلك العبر. وأن كعباً رضي الله عنه عندما جلس وقعد في المدينة كان يقوم بكثير من الطاعات وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عن نبينا عليه السلام أن طلب العلم في مسجده عليه الصلاة والسلام كالجهاد في سبيل الله [13]، ومع ذلك كله، ومع سابقته في الإسلام وهو من أصحاب بيعة العقبة -وما أدراك ما بيعة العقبة وهي التي تكونت بها الجماعة المسلمة لإقامة الدولة المسلمة- ومع ذلك كله لم يُذكر بأي صفة من هذه الصفات، لأنه عندما يتعين الجهاد لا مجال للطاعات الأخرى لأن تُذكر, وإنما يُذكر في مقابل الجهاد القعود والعتاب والتوبيخ, ولا يُقال “جزاه الله خيراً ذاك في المدينة، وياحظه يصلي في الحرم” أو “يعطي دروس”! هذا لا يقال لنص القرآن الكريم {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [سورة التوبة : 24].

لو تتبعتم النصوص في وصف القاعدين, تجدها متواترة على هذا المعنى في أمتنا وفي الأمم السابقة ؛ فقوم موسى لما تأخروا عنه وصفهم الله سبحانه وتعالى ايضاً بالفسق {قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [سورة المائدة : 25] ، وكذلك إذا تتبعنا الذين تخلفوا يوم تبوك, الله سبحانه وتعالى أيضاً وصفهم بالفسق.

فأما اليوم فهناك خلل في طريقة المحافظة على هذا الدين, وفي تفعيل الطاقات لنصرة هذا الدين, فالآن أصبح الذي يقعد عن نصرة الدين لا يشعر بالإثم, بل هو يشعر أنه في طاعة, ولا يشعر بسوءة هذه الكبيرة العظيمة التي جاء فيها عشرات الآيات تهدد وتحذر, وترغب في هذه الطاعة, وتوبخ من يقعد عنها, وتقرّع الذين يركنون إلى الدنيا, ومن كان الذي يُهدَد؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهديداً تلو التهديد {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ}، هذا توبيخ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيل} [سورة التوبة 38].

هل يجترئ أحدٌ منا اليوم أن يقول لأبيه أو لعمه أو لشيخه؛ “أنت رضيت بالحياة الدنيا؟! هذه فلسطين منذ ثمانين سنة ما أطلَقت فيها طلقة! ولا غّبرت قدمك يوماً من الأيام! فأنت من الذين رضوا بالحياة الدنيا!” لا أحد يستطيع ان يقول ذلك. هناك خلل عام في فهم الصحوة حول الطرق التي يحافظ بها على الدين، والآيات كما ذكرت إذا تتبعناها كثيراً.

والشباب الذين عندهم القدرة على فداء الدين وعلى التضحية من أجل الدين, للأسف الشديد عندهم خلط في السمع والطاعة لعلماء الإسلام القاعدين, فالقاعد لا يسمع له ولا يطاع، فمن هنا هذه الطاقات تبقى معطلة، ويصرفونهم عن الواجب المتعين إلى فرض كفاية؛ كطلب العلم، لو أصبح كل الناس علماء لن يقوم الدين إلا بالجماعة والسمع والطاعة والنصرة والجهاد.

فمن هنا نحن بحاجة إلى أن نُفهّم الشباب أن قياداتهم العلمية هي راضية بالدنيا, هي تفر من واجب ثقيل تذمّر منه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يبين ذلك بقوله {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} [سورة الأنفال : 5 ].

الصحابة رضي الله عنه لما خرجوا يوم بدر خرجوا على أنهم سيأخذون العير للتجارة, فلما بلغهم أن قريشاً قد خرجت في ألفٍ كَرِه بعضهم ذلك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما يروي أبو أيوب- فقال: ((أشيروا علي أيها الناس؟))، فقال؛ أظهرنا كرهنا للقاء العدو. فقلنا: (يارسول الله ما خرجنا لقتال عدو ولا طاقة لنا بهم, وإنما خرجنا للعير)، فقال: ((أشيروا علي أيها الناس؟))، فكررنا ذلك، فقال: ((أشيروا علي أيها الناس؟))، فتكلم المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: (يا رسول الله! إذاً لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [سورة المائدة : 24] ، ولكن نقول لك؛ إذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون، والله لنقاتلن عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك).

فإذا كان الصحابة الكرام الذين عاشوا في جو القتال والجهاد؛ القتال بين الأوس والخزرج أخذت منهم الشيء الكثير وهي عبر عشرات السنين، وجاء الإسلام وهم في مطاحنات لها أول ليس لها آخر, وكان القتل أمراً ليس ذي بال كبير عند الأوس والخزرج في الجاهلية. وجاء الإسلام ليحثهم على ذلك بالجهاد.

فكيف بنا اليوم تتشابه القلوب وتتواطأ كلها – إلا من رحم الله – على القعود عن نصرة الله.

يجب أن يفهم الشباب أن هناك خللاً كبيراً، وأن هؤلاء لا بد أن نصفهم بالصفات التي وصفهم بها الله سبحانه وتعالى.